Rendre visibles les politiques de publications des revues scientifiques françaises

Mir@bel propose un outil de déclaration et de consultation des politiques de publication et d’auto-archivage des revues scientifiques françaises. Ce service, réalisé sous l’égide du Comité pour la science ouverte et de son groupe de travail sur les politiques de publication , permet d’accroître la visibilité des revues françaises tout en offrant aux chercheurs des informations claires au moment du dépôt de leurs articles dans les archives ouvertes. Il leur permet parallèlement de disposer de tout un éventail d’informations sur la revue et sa diffusion.

Connaître les politiques de publication des revues scientifiques

Les modèles économiques et juridiques de publication et de diffusion scientifique sont issus de 25 ans de débats et de structuration par les acteurs : éditeurs, mais aussi communautés scientifiques, bibliothèques universitaires, agences étatiques, etc. Dès le début, des initiatives ont tenté de recenser et décrire ces modèles. La plus importante, l’initiative Sherpa Romeo était le fruit d’un projet initié en 2002 pour explorer les enjeux de propriété intellectuelle liés à l’émergence des dépôts institutionnels pour les preprints et articles publiés dans des revues. Pérennisé par le JISC (Joint Information Systems Committee) une organisation britannique dédiée au développement des technologies numériques pour l’enseignement supérieur et la recherche, Sherpa Romeo est devenu populaire en permettant à des chercheurs de vérifier leurs droits quand ils déposent leurs publications en archive ouverte.

Au-delà des pratiques d’auto-archivage, les revues scientifiques et leurs éditeurs ont progressivement expérimenté ou imposé de nouveaux modèles de diffusion intégrant l’accès ouvert. Des enjeux se sont développés autour des licences permettant la libre diffusion et réutilisation des contenus, dont les licences Creatives commons. Une connaissance plus fine des politiques des revues et de leurs éditeurs, notamment des conditions dans lesquelles les revues diffusent leurs articles, est devenue indispensable.

Le rôle de Sherpa Romeo en a été renforcé et la base a gagné une audience internationale mais son objectif a aussi évolué : il se focalise désormais sur l’assistance aux auteurs dans leur recherche de la “bonne revue” dans laquelle publier. Il est aussi un outil au service du pilotage des politiques de science ouverte des universités britanniques.

Le JISC continue à faire évoluer son service pour tenir compte des tendances récentes qui concernent le libre accès aux ouvrages, la prise en compte des exigences des financeurs et des universités, les accords dits transformants, etc. Ainsi vient-il d’opérer une transformation majeure, en novembre 2024, en fusionnant Sherpa Romeo et d’autres services d’informations sous la nouvelle appellation Open policy finder.

Le service de déclaration dans Mir@bel

Or les politiques des revues françaises sont rarement décrites dans Open policy finder. Afin de pallier ce manque, Mir@bel a créé, dans le cadre de la politique publique de science ouverte, un service pour améliorer la visibilité des politiques des éditeurs français, ce qui est très utile également pour les chercheurs. Ce service est indépendant d’Open policy finder mais contribue à son alimentation.

Ce service de déclaration s’adresse aux éditeurs de revues : presses universitaires, équipes de recherche, sociétés savantes, revues indépendantes, etc. Là où Open policy finder est pensé pour traiter les politiques types appliquées par les éditeurs internationaux à tout leur portefeuille, Mir@bel doit s’adapter à la multiplicité et la diversité des acteurs de l’édition des revues scientifiques françaises. L’objectif est d’encourager un processus qui soulève souvent des questions importantes au sein de l’équipe éditoriale de la revue : a-t-elle formalisé sa politique de rediffusion des articles ? L’a-t-elle validée et l’a-t-elle publiée sur son site ? Les contrats et licences de réutilisation utilisés sont-ils conformes à cette politique ?

Cette politique permet à la revue de décider si ses auteurs ont le droit de rediffuser leurs articles par d’autres canaux, notamment dans les archives ouvertes.

Il s’agit d’un élément important pour le positionnement de la revue dans la science ouverte, quel que soit son modèle économique. De plus en plus d’universités encouragent les revues qu’elles éditent à formaliser juridiquement leurs pratiques éditoriales en même temps qu’elles les accompagnent avec des services de soutien.

En agissant comme tiers de confiance, Mir@bel centralise pour la France les politiques déclarées, à l’instar d’autres services nationaux comme Diadorim ou Dulcinea, et les relaie auprès d’Open policy finder. Au-delà de la visibilité individuelle de la revue par la diffusion de ces informations, ce travail permet à l’édition française d’être mieux exposée dans une base qui sert de référence dans un certain nombre d’études sur l’édition scientifique.

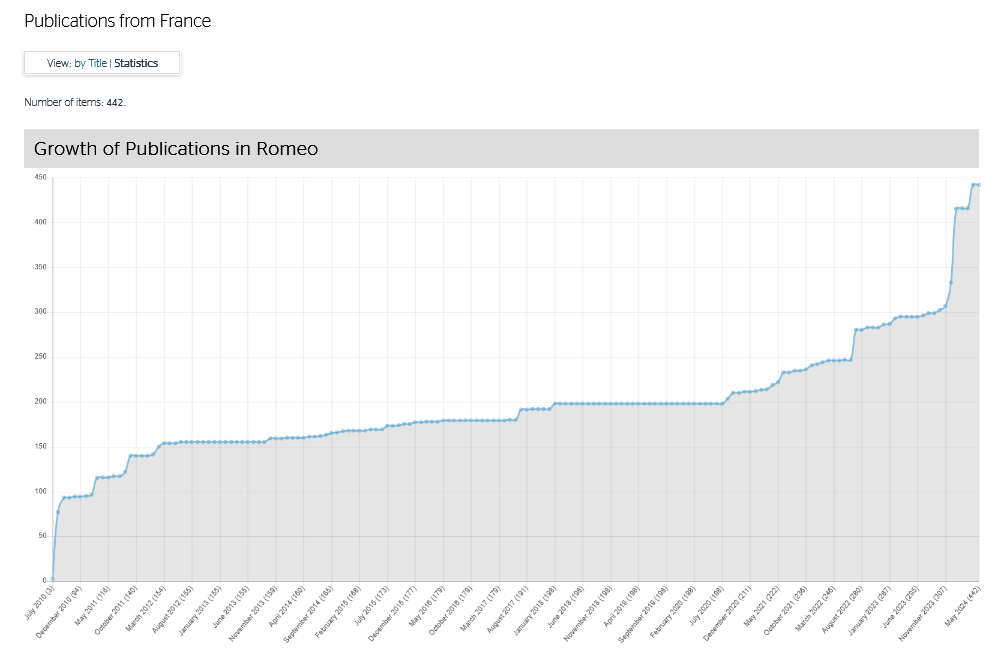

Présence des revues publiées par un éditeur français dans la base Sherpa Romeo de juillet 2010 à mai 2024, en nombre de titres répertoriés.

La croissance observée depuis décembre 2023 est l’effet direct du service de déclaration Mir@bel.

Source : capture d’écran faite le 24-02-2025 via le site « Web Archive » du site web Sherpa Romeo dans sa version du 31-05-2024.

En parallèle, le Directory of open access journals (DOAJ) reconnaît le rôle de Mir@bel pour l’enregistrement des politiques, et ces politiques seront prochainement visibles dans HAL pour accompagner le dépôt des articles.

La base de connaissance Mir@bel décrit plus de 22 000 publications périodiques et permet aux chercheurs de consulter tout un panel d’informations sur les revues. L’écosystème de diffusion et de référencement de chaque revue scientifique figure aux côtés des informations sur la politique de publication, elles-mêmes traduites en français lorsqu’elles proviennent d’Open policy finder. L’utilisateur peut y retrouver des revues de son domaine, connaître leurs modalités de diffusion, avec ou sans frais de publication pour les revues en accès ouvert, ou rebondir sur tous les contenus disponibles en ligne. En science de l’antiquité, sciences de l’info-com ou pour les études anglicistes, le chercheur peut naviguer au sein de corpus de revues reconnues dans sa discipline (appelés « grappes » dans l’univers fruitier de Mir@bel).

Mir@bel et la science ouverte

La base Mir@bel est produite par le réseau éponyme qui regroupe des professionnels de l’information et des éditeurs travaillant en lien avec les plateformes de revues. Ce réseau est piloté par quatre établissements français (Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, l’ENTPE et la MSH Dijon) et alimenté par plus de 360 contributeurs, dont les volontaires qui modèrent le dépôt des politiques de publication. Les informations sont librement consultables par tous via une plateforme publique qui constitue également une alternative aux solutions commerciales proposées aux bibliothèques. Les métadonnées descriptives produites par Mir@bel sont rediffusées sous Licence Ouverte dans de nombreux autres outils, donnant ainsi plus de visibilité aux revues.

L’expérience acquise avec le service de déclaration des politiques et la collaboration avec le JISC est capitalisée dans les deux projets lauréats du FNSO Mir@bel2022 et Mir@AO pour donner plus de visibilité aux revues éditées en France. Comme avec le JISC mais avec des modalités différentes, Mir@bel joue un rôle de tiers de confiance pour améliorer le référencement des revues françaises au sein du consortium Mir@bel2022 qui regroupe 14 partenaires dont l’Abes et le DOAJ.

À travers cet ensemble de projets, Mir@bel identifie et appareille progressivement le corpus de référence des revues scientifiques françaises, en lien avec les communautés concernées et les instances comme le Comité pour la science ouverte ou l’Observatoire de l’édition scientifique. Les indicateurs qui ressortiront de ce travail, qui seront publiés sur Mir@bel, pourront compléter utilement le baromètre de la science ouverte, en s’intéressant plus précisément à la contribution des revues françaises dans le paysage des publications nationales.

Pour aller plus loin

- Le service de déclaration pour les revues et éditeurs scientifiques français dans Mir@bel : https://reseau-mirabel.info/site/politiques

- Article Ouvrir la science 2022. Lancement du service Mir@bel de déclaration des politiques de diffusion d’articles en accès ouvert : https://www.ouvrirlascience.fr/lancement-du-service-mirbel-de-declaration-des-politiques-de-diffusion-darticles-en-acces-ouvert/

Billet rédigé par Bernard Teissier (responsable du Centre de ressources documentaires et numériques de l’ENTPE), Armelle Thomas (responsable d’ingénierie documentaire pour le libre accès aux publications, MSH de Dijon, CNRS, UBE) et Sophie Fotiadi (coordinatrice du réseau Mir@bel, Sciences Po Lyon)